发布时间:2022-05-30

图1

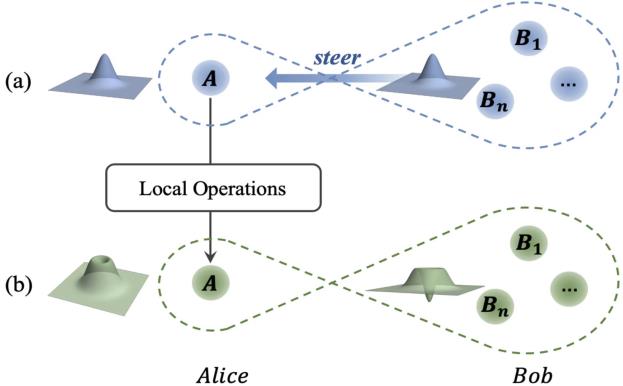

近日,北京大学物理学院现代光学研究所、人工微结构和介观物理国家重点实验室、纳光电子前沿科学中心、“极端光学创新研究团队”何琼毅教授和龚旗煌院士课题组与法国索邦大学Nicolas Treps教授研究组合作,基于多模连续变量系统,从定量的角度研究了多用户场景中Wigner负性的远程制备和分配机制,展示了量子导引在多用户间制备Wigner负性中不可替代的作用(图1),并通过构建Coffman-Kundu-Wootters(CKW)型约束关系,揭示了Wigner负性资源无法在各用户间自由分配,严格证明了产生的集体Wigner负性总是大于等于个体资源的和;此外,对于减光子这类典型的非高斯操作,研究结果指出远程产生的Wigner负性大小可以完全由系统初始量子态的纯度刻画,并提供了一种更便捷的度量方法。

在该理论研究取得突破后,何琼毅、龚旗煌课题组随即与山西大学光电研究所苏晓龙教授研究组进一步合作,基于双模EPR纠缠光场首次实现了远程制备具有Wigner负性的非高斯态,验证了量子导引和产生的Wigner负性之间的定性、定量关系。通过调控Bob端的信道传输效率,实验验证了仅在Bob具有对Alice量子态的高斯量子导引能力时,Bob端才可以获得具有Wigner负性的非高斯态。此外,联合研究团队在该工作中也展示了远程产生的Wigner负态在量子精密测量中具有优越的计量能力。

该项研究成果在线发表于《npj-量子信息》。

来源:北京大学物理学院

-

光子盒研报|2024上半年全球量子计算产业发展展望

넶665 2024-09-13 -

筹集 1800 万欧元!法国双胞胎兄弟创立量子计算公司C12 获得融资

넶151 2024-06-20 -

量超融合!德国推出世界首台完全集成的混合量子计算机

넶357 2024-06-20 -

科研进展 | 量子纠错码的近似最优性能!

넶257 2024-06-20 -

科研进展 | Quantinuum使用genon编织量子纠错的未来

넶95 2024-06-19 -

报名启动 | 量子信息科技高级研修班 一日课

넶94 2024-06-19 -

日本,这次起得来吗?

넶116 2024-06-19 -

量子线路开辟新天地!通过内置量子比特错误检测加速高保真量子计算商业化

넶71 2024-06-19